Guerra cultural

La sociedad necesita un espacio de representación político donde se vean reflejados de manera sólida y constante los valores humanistas frente a los valores antiilustrados y oscurantistas

Gracias al debate sobre esa tentativa de veto educativo que algunos denominan pin parental, hemos escuchado y leído muchas veces que, en España, estamos viviendo una guerra cultural. Un conflicto entre dos visiones contrapuestas que pelean por la hegemonía de los valores, las creencias y las prácticas sociales asentadas y hegemónicas.

No son tan frecuentes los ciclos históricos en los que se producen este tipo de fenómenos. Si echamos la vista atrás, el más importante de cuantos hemos conocido comenzó en el año 1979 con la llegada de Margaret Thatcher al Gobierno británico. En el London Calling de los Clash, de forma icónica y premonitoria, una letra que describía bien la época; “London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down”.

Una década después, la gran líder conservadora ya había ganado aquella guerra. Lo hizo junto al presidente de EE UU Ronald Reagan y sobre el marco teórico de Milton Friedman y la escuela económica de Chicago. Las consecuencias tuvieron alcance universal. Tanto, que el mundo desarrollado ya nunca volvería a ser igual.

Bajo los envoltorios de la provocación y la protesta, Morrissey —ex de los Smiths— firmaba la canción simbólica de la derrota en el año 1988: Margaret on the Guillotine. “The kind people have a wonderful dream, Margaret on the guillotine…”. Todavía faltaban dos años para el final de aquel liderazgo político, pero la suerte ya estaba echada.

Entre las aristas de un capitalismo salvaje, la sociedad británica quedó entregada a un individualismo feroz en el que el otro dejó de importar. Sobre todo, cuando ese otro se encontraba entre los más débiles. Thatcher edificó su iglesia sobre una trilogía de individuo, familia y propiedad privada. Y no se movió de ahí. Ganó con tanta contundencia que modificó los marcos de valores.

Y el Reino Unido dejó atrás una narrativa cultural, económica y social basada en estructuras para entrar en otra muy distinta, ordenada a través de un lenguaje de elecciones personales y de responsabilidades individuales que resignificaba por completo los vínculos de pertenencia a la comunidad. La profundidad del cambio tuvo una derivada final; el contrincante, una izquierda que trataba de reorientarse ante las primeras luces de la globalización y el creciente peso de una economía financiera desregulada, ya nunca saldría igual de aquel ring. Lo haría cambiada para siempre en la que, sin duda, fue una de las más grandes derrotas culturales de toda su historia.

Si nos acercamos a nuestro ámbito doméstico, el último ejemplo que encontramos de conflicto cultural por los valores fue en el ciclo 2004-2011.

En aquellos años, convivían en la izquierda española diferentes proyectos de país. Pero a la vez, esquemas similares de valores junto a una idea similar de sociedad. Y en el núcleo de esa idea, dos elementos irrenunciables. En primer lugar, un valor republicano; no es aceptable forma alguna de discriminación o de supeditación de unas formas de vida a otras. En segundo lugar, un principio liberal; el Estado —o los poderes públicos— no pueden tener acceso a todo aquello que compete al ámbito íntimo de cada ciudadana y de cada ciudadano. La lectura de lo que somos se articulaba así a través de los conceptos de ciudadanía y sociedad. Desde ese marco, la izquierda supo implementar avances en el campo de los derechos de ciudadanía y las libertades públicas que modificaron para bien los marcos compartidos de valores de la sociedad española. El tiempo nos ha enseñado que de ahí nacieron nuevos códigos en nuestra manera de ser y de estar y en nuestra forma de convivir y de relacionarnos. Atrás quedaron limitaciones atávicas en las aproximaciones culturales que hacíamos a nuestro modelo de familia, a nuestra sexualidad, a nuestras creencias o a nuestros sentimientos de pertenencia.

Los campos de batalla de esa guerra cultural fueron, en primer lugar, deliberativos. O, mejor dicho, dialécticos. Y después tomaron forma en procesos legislativos ordenados en el Congreso de los Diputados para terminar en el Boletín Oficial del Estado. Se afrontaron reformas en el ámbito de la educación pública, la fiscalidad, las políticas de igualdad, el código civil, los pilares del Estado de bienestar, la memoria histórica, las políticas migratorias, la política exterior, la cooperación al desarrollo, etcétera. Todas ellas, desde una idea elaborada de entender lo que somos. Una idea coherente, constante y estable. Con consciencia de que enfrente había otra. Otra que se situaba en un discurso de defensa de marcos culturales más tradicionales y en una posición política de oposición de los avances.

El resultado de aquella dialéctica ha posibilitado la hegemonía, en estos años, de conjuntos de valores que nos vinculan a una idea de sociedad abierta, que nos hacen considerar, mayoritariamente, que nuestra pluralidad es un elemento de definición cívica del que estar orgullosos y no un factor negativo de amenaza convivencial.

Con esos valores predominantes hemos llegado hasta este tiempo. Y es en este tiempo cuando ha aparecido una fuerza política que ha nacido contra ellos y que los amenaza, por primera vez, de manera seria.

Se ha dicho muchas veces que convendría empezar a tomársela en serio. Y dejar de jugar con fuego. Por eso ojalá fuera cierto que estuviéramos en una guerra cultural.

Serían muchos los ciudadanos que podrían sumarse a un proyecto elaborado, coherente y constante, de valores humanistas frente a los valores antiilustrados y oscurantistas que la extrema derecha quiere convertir en hegemónicos a través de lo que busca: una victoria cultural.

Un proyecto que empezara, por ejemplo, por reivindicar la importancia del lenguaje, por entrelazar otra vez significantes y significados, por mostrar respeto de nuevo por el valor de las palabras. Un proyecto que destacara la importancia de los principios de coherencia y de contradicción, que defendiera la institucionalidad democrática, que se proyectara sobre esquemas de cooperación trasversal entre diferentes, partiendo de valores de aceptación del otro y no de peligrosas estrategias de polarización electoral extrema.

Esos valores y marcos habitan todavía en la sociedad. Aun son mayoritarios en ella. Pero necesitan del espacio de representación político donde verse reflejados de manera sólida y constante, orientada hacia un proyecto de país para las próximas décadas y los grandes retos de nuestro tiempo; competitividad económica, empleo, igualdad, cohesión social, digitalización y sostenibilidad.

Ojalá estuviéramos ya ahí, en un conflicto ordenado entre dos visiones coherentes por la hegemonía en el ámbito de los valores, las creencias y las prácticas sociales preponderantes y asentadas. Frente a la amenaza de esa España oscurantista de la extrema derecha, sería una preciosa batalla que dar. Tan preciosa como urgente.

Eduardo Madina es director de Kreab Research Unit, unidad de análisis y estudios de la consultora Kreab en su división en España.

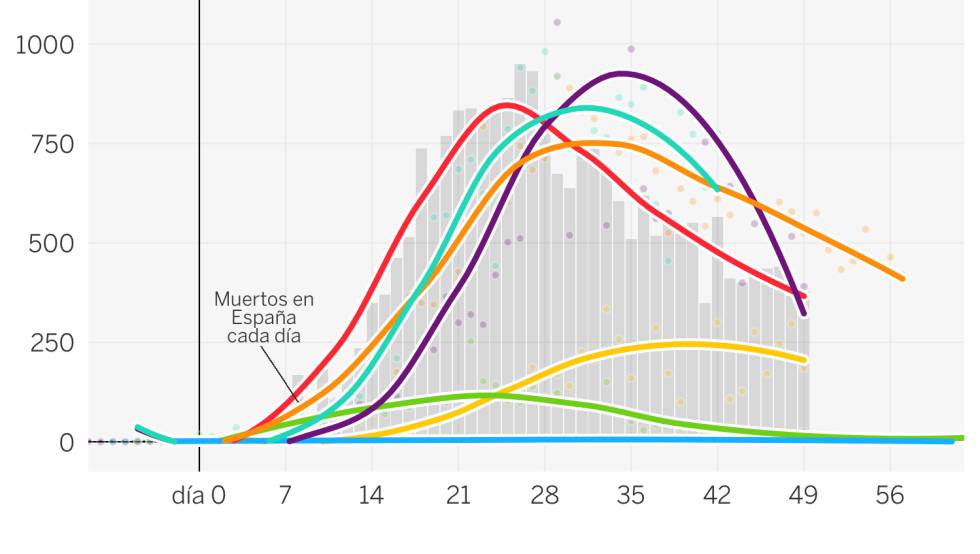

Una narrativa visual para rastrear al virus

Los lectores se interesan más por las cifras y los gráficos porque les explican mejor la p…