Naciones y soberanías

Sánchez habla ahora de plurinacinacionalidad y de «una federación de soberanías compartidas». Es una influencia directa de Iglesias, que nos retrotrae a la promoción del invento por el PNV para edulcorar el plan Ibarretxe

Pasó hace muchos años. En 1978 participé en el primer congreso legal del PCE, con la delegación del pecé de Euskadi. Recuerdo del episodio cuatro cosas. Una fue el surrealista debate en sección sobre Lenin, donde el dirigente catalán dedicó media intervención a proponer su abandono y otra media a conservar el leninismo. Otra fue el duo de canciones mineras que se montaron en un descanso Dolores Ibarruri y Roberto Lertxundi. Luego siguió una cordial conversación, en la cual traté sin éxito de convencer al observador Javier Pradera de que el PCE se democratizaba de verdad y no de fachada. La prueba de que él tenía razón llegó pronto. Los asistentes pudieron proponer miembros del Comité Central, pura fantasía, pues como se dice en lenguaje futbolístico, ya estaba todo el pescado vendido. Yo aproveché mis dos minutos para proponer a Rafael Ribó y a un delegado también del PSUC, de nombre Manuel Castells. Advertí que dejarle fuera del CC era un lujo que el partido no podía permitirse. Inútil.

Evoco el episodio porque desde entonces mi valoración del sociólogo solo ha tenido motivos para acentuarse. Sin duda su presencia en el nuevo Gobierno es la garantía de que al frente de Universidades va a estar un intelectual de excepcional calidad, aunque no será fácil que encaje con la inclinación de Podemos hacia la gratuidad de la enseñanza superior. La bienvenida nada tiene que ver con las posiciones declaradas de Castells sobre el conflicto catalán, en sus artículos de La Vanguardia, sesgadas a mi juicio, pero que en nada afectan a lo esencial de su tarea.

El problema aquí reside en el desfase existente entre la capacidad de argumentación de Castells, sobre el movimiento catalán y la autodeterminación, cuando estos temas se planteen en el Consejo de Ministros, y el vacío hasta ahora observable en la reflexión del PSOE y de Sánchez sobre los mismos. Tal era ya la principal fuente de mi desconfianza ante la mesa PSOE-ERC: la confusión de objetivos y conceptos de un lado, la determinación a la hora de fijar los fines de otro.

A la vista de los preliminares, el acuerdo representa un indiscutible avance soberanista, con la bilateralidad como principio, que nada tiene que ver con anteriores mesas bilaterales técnicas. También en la cláusula de que solo catalanes votarán el eventual acuerdo y que ese voto será una «consulta». Recordemos la de Gibraltar aun reciente, siendo ministro Moratinos, atendiendo a la cual sabemos que «consulta» es referéndum disfrazado, con lo que esto significa de cara a la Constitución. Por eso el Gobierno se ve obligado a ejecutar una danza india en torno a la ley fundamental: todo se hará «al amparo de la Constitución», nunca según su cumplimiento estricto. En el acuerdo PSOE-ERC, silencio. En el acuerdo PSOE-PNV, más silencio, con el añadido al avalar «el nuevo Estatuto» (?) de la prioridad para «los sentimientos nacionales de pertenencia». Son votos demasiado caros. Tal vez semejante giro resulta imprescindible ante la gravedad del «conflicto» catalán; solo que es preciso reconocer el riesgo de la apuesta.

Por eso son de primera importancia las reiteradas muestras socialistas de desconcierto en torno a la composición plurinacional de España y al propio concepto de nación. Cada vez que en la campaña los portavoces del PSOE, o el propio Pedro Sánchez, eran interrogados malévolamente sobre cuantas naciones había en España, no respondían, salvo Iceta y era peor. La confusión viene de Zapatero, a quien debieron convencerle de que las naciones eran algo evanescente, indefinido, y que por lo tanto el status nacional de España era cosa de la derecha neofranquista. Claro que los nacionalistas en Euskadi y en Cataluña piensan y actúan de otro modo, bien concreto. Atendiendo sin saberlo a la definición de Stalin, las naciones son para ellos expresión de un conjunto de rasgos objetivos, del cual se deduce la exigencia de que alcancen una soberanía política. Consecuencia bien simple: Catalunya y Euskadi son naciones plenas y España solo un Estado que las domina y oprime. Esta es su plurinacionalidad, posiblemente también la de Iglesias, y como parece obvio la solución democrática es en último término la independencia. Subvencionada, eso sí, con el concierto en el caso vasco. Aquí el federalismo es siempre enemigo.

La cosa cambia si pensamos que las naciones son producto de la historia, en su gestación —y en su destrucción— intervienen los mitos, pero consisten en algo más que comunidades imaginarias, ya que dependen de algo real, la conciencia identitaria, estable y comprobada, que se apoya en un proceso evolutivo y se materializa en la existencia de un denominador común cultural y en un comportamiento político tan verificable como la identidad. Esta proyección política cobra forma a fines del siglo XVIII, cuando se hace preciso afirmar un sujeto que represente al propio colectivo, con Rousseau como soporte doctrinal: la nación francesa frente al enemigo exterior, el Rey en la Revolución; la independencia española contra la invasión napoleónica en 1808. De ahí que no sea una ficción neofranquista afirmar que España es una nación, en cuya gestación secular desempeñó un papel importante la unión de coronas de los Reyes Católicos, después de una persistencia larvada en la Edad Media, que arranca nada menos que del manuscrito mozárabe de 754, calificando la invasión musulmana de ruina Spaniae, como sociedad, no referente geográfico.

Tampoco es simple alusión geográfica el reconocimiento de España por los grandes teóricos del siglo XVI, ni casualidad que en La Numancia de Cervantes, el protagonista se llamara España. Otra cosa es que la construcción nacional sufriera una serie de estrangulamientos a lo largo del siglo XIX, vinculados al atraso económico. Como resultado, lejos del caso francés, el fracaso de los procesos de integración —del mercado nacional a la educación o al ejército— abrió la puerta a procesos de construcción nacional alternativos en Cataluña y en el País Vasco. Nacionales en cuanto asentados sobre sólidos antecedentes ideológicos y económicos. Desde la conciencia identitaria, evaluable a partir de la transición, el balance es inequívoco: en ambas prevalece la identidad dual, siempre hasta 2010 con predominio de la autóctona y con presencia de la española. Al reconocer este límite, llegamos a otra concepción, estrictamente positiva y no ideológica, de la identidad y de la nación. La plurinacionalidad es diversidad y vinculación. El federalismo puede muy bien ser su expresión política.

Pedro Sánchez habla ahora de plurinacinacionalidad y de «una federación de soberanías compartidas». Es una influencia directa de Pablo Iglesias, que en realidad nos retrotrae a la promoción del invento por el PNV para edulcorar el plan Ibarretxe. Dos observaciones al respecto. En contra de una opinión general, el federalismo no es fragmentación del poder, sino establecimiento de poderes territoriales intermedios, bien delimitados en sus competencias y alcance, con un centro de decisiones unívoco en el vértice. Otra cosa es confederación. Y a partir de ahí las «soberanías compartidas» suponen que dos sujetos políticos —los Estados catalán o vasco— comparten ese poder de decisión último con el Estado central. Solución transitoria para sofocar incendios, pero con un único punto de llegada: la fractura definitiva.

Antonio Elorza es profesor de Ciencia Política.

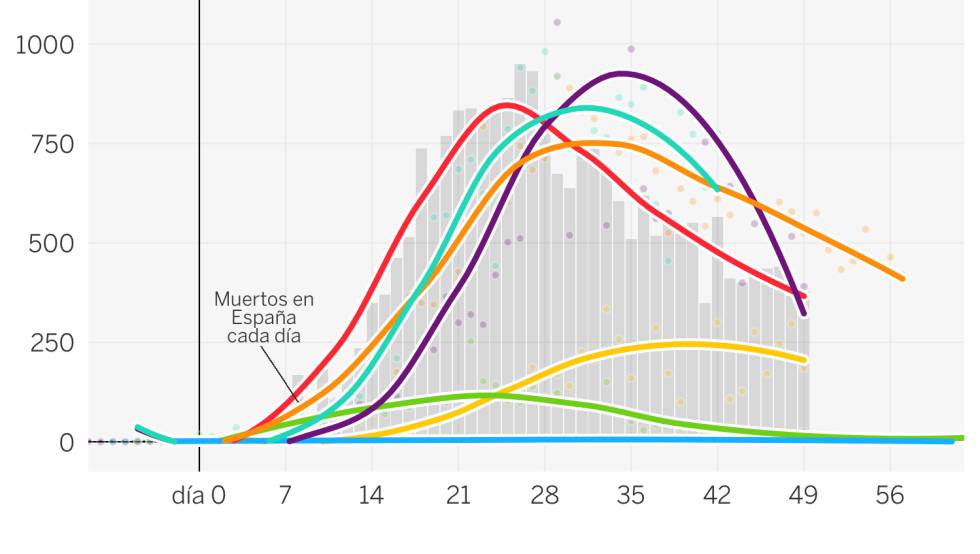

Una narrativa visual para rastrear al virus

Los lectores se interesan más por las cifras y los gráficos porque les explican mejor la p…